Mercedes-Benz 170V – 80 Jahre

Im Februar 1936 stellte Mercedes-Benz mit dem 170V ein Auto vor, das auch nach der Pause durch den Zweiten Weltkrieg für die Marke wieder von großer Bedeutung war und dessen Produktion erst nach über 16 Jahren endete. Am 15. Februar vor 80 Jahren zeigte das Unternehmen auf der Internationalen Automobil- und Motorrad-Ausstellung (IAMA) in Berlin den grundlegend neu entwickelten 170V (Typ W 136), ein damals höchst modernes Fahrzeug der oberen Mittelklasse. Das V in der Typenbezeichnung steht für V = Motor vorne im Gegensatz zum Mercedes 170H mit einem Motor Heck.

Mit dem 170V hatten die Entwickler das Automobil in einem vergleichsweise kompakten Format nahezu vollständig neu überdacht. Basis war ein X-Ovalrohr-Rahmen, der verwindungssteifer und außerdem 80 Kilogramm leichter war als ein entsprechender Kastenrahmen. Insgesamt sank das Gesamtgewicht je nach Karosserieaufbau um 100 bis 120 Kilogramm im Vergleich zum direkten Vorgänger Mercedes-Benz 170 (W 15) aus dem Jahr 1931. Für den Antrieb sorgt ein neuer Vierzylindermotor mit 1,7 Liter Hubraum und 28 kW / 38 PS. Er hatte zwei Zylinder weniger, dafür aber deutlich mehr Leistung als der vorherige Sechszylinder mit 24 kW / 32 PS. Die Höchstgeschwindigkeit des 170V stieg um 18 km/h.

Für Komfort sorgten die Einzelradaufhängung, aber auch das dank des längeren Radstands großzügigere Platzangebot. Dem 170V wurde von vielen damaligen Fachleuten ein ruhiger Lauf und hohe Langstreckenqualitäten attestiert. Daran hatte auch die aufwändige Motorlagerung ihren Anteil. Der „Schwebemotor“, wie er offiziell hießt, war an zwei Punkten so im Rahmen gelagert, dass die Schwingungsachse durch den Massenschwerpunkt verläuft. Das Ergebnis war ein Schwingungsverhalten, das dem eines Sechszylinders nahekam.

Der Mercedes-Benz 170V war in zahlreichen Karosserievarianten lieferbar: zwei- und viertürige Limousine, viertürige Cabrio-Limousine, Roadster, Cabriolet A, Cabriolet B und offener Tourenwagen. Für kommerzielle Einsatzzwecke war außerdem ein Kasten-Lieferwagen im Angebot. Zusätzlich diente der 170V als Basis für sportliche Derivate sowie Militärversionen. Bis zum kriegsbedingten Ende der ursprünglichen Produktion im Jahr 1942 werden 91.048 Einheiten gefertigt. Damit war der 170V der bis dahin erfolgreichste Pkw der Marke.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Produktion der damaligen Daimler-Benz steht still. Doch bereits Ende 1945 erhielt das Unternehmen von der Besatzungsmacht eine Produktionserlaubnis. Auf Basis des 170V entstanden ab Mai 1946 ganz nach den Erfordernissen der Zeit Kasten-, Pritschen- und Krankenwagen. Ab Juli 1947 wurden auch wieder Personenwagen hergestellt. Nach dem Krieg fertigte das Unternehmen noch einmal 49.367 Fahrzeuge dieses Typs, bevor die Produktion im August 1953 eingestellt wurde.

Federführend beim 170V war zunächst Entwicklungsvorstand Dr. Hans Nibel, auf dessen plötzlichen Tod im November 1934 in gleicher Position Max Sailer folgte. Albert Heeß war seit 1926 als Konstruktionschef und Oberingenieur für sämtliche Fahrzeugmotoren und damit auch für die Entwicklung des Vier-Zylinder-Motors M 136 verantwortlich, der im 170V Verwendung fand. Für die Serienreife des neuen Mittelklassewagens war der damalige Versuchschef Fritz Nallinger zuständig. Unter ihm betreute ein junger Ingenieur das Projekt, der kein Unbekannter bleiben sollte: Rudolf Uhlenhaut.

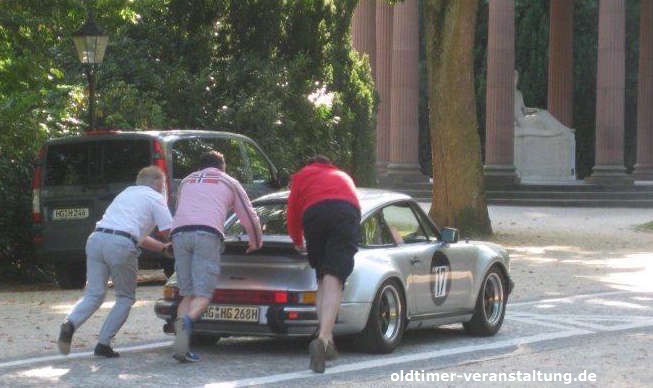

Ein Treffen u.a. mit dem Typ 170 konnte in Butzbach (Wetterau) fotografiert werden.