Die Geschichte des Airbags im Auto beginnt tatsächlich erst mit der Patentanmeldung des Münchener Erfinders Walter Linderer am 6. Oktober 1951. Unter der Überschrift „Einrichtung zum Schutze von in Fahrzeugen befindlichen Personen gegen Verletzungen bei Zusammenstößen“ beschrieb der Visionär auf drei Seiten samt schlichter Zeichnung, die einen Mann mit Hut vor einem aufgeblasenen Sack zeigte, seine Idee so: „Gemäß der Erfindung wird vor dem Sitz der zu schützenden Person ein aufblasbarer Behälter in zusammengefaltetem Zustand montiert, der sich im Falle der Gefahr automatisch oder durch willkürliche Auslösung aufbläht, sodass die betreffende Person bei einem Zusammenstoß gegen diesen weichen, elastischen Behälter geschleudert wird, wo sie keine Verletzungen erleidet.“

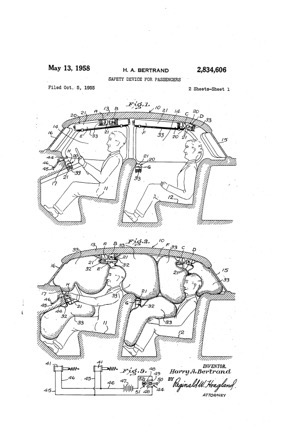

Zwei Jahre ließ sich das Deutsche Patentamt Zeit bis es am 12. November 1953 die Patentschrift veröffentlichte, in der es Walter Linderer als den alleinigen Erfinder anerkannte. Etwa zur gleichen Zeit wurde ein ähnliches System von John W. Hendrik in den USA patentiert (US 2 649 311 A).

Leider stellte sich sehr schnell heraus, dass Linderers Geniestreich einen erheblichen Pferdefuß hatte. Zur Druckerzeugung taugte gewöhnliche Pressluft bei den bautechnischen Vorgaben in einem Auto nämlich überhaupt nichts, sie war viel zu langsam. Um die extrem kurzen Zeiten zum Aufblasen des Airbags zu erreichen, mussten pyrotechnische Gasgeneratoren entwickelt werden, die eine Reaktionszeit von rund 30 Millisekunden ermöglichten. Mit den Mitteln der 1950er- und 1960er- Jahre war das nicht möglich. Außerdem gab es für den Sack noch keinen Kunststoff mit ausreichender Reißfestigkeit beim Einsatz.

So verschwand die Idee von der luftgefederten Prallbremse vorerst in der Versenkung. Erst der damalige Präsident der USA, Lyndon B. Johnson, wies aufgrund rapider ansteigender Verkehrsunfälle mit Toten und Schwerverletzten das von ihm ins Leben gerufene Verkehrsministerium an, nur noch sichere Neuwagen zu dulden. Das United States Department of Transportation formulierte daraufhin 1969 ein Gesetz, das automatische Insassenschutzsysteme ab dem 1. Januar 1973 für Neuwagen verbindlich vorschrieb.

Daraufhin experimentierte die Automobilindustrie mit verschiedenen Sicherheitseinrichtungen. General Motors zum Beispiel bot ab 1974 für einige seiner Fahrzeuge aus den Modellreihen Oldsmobile, Buick und Cadillac als aufpreispflichtiges Zubehör einen Airbag namens Air Cushion Restraint System (Luftkissenrückhaltesystem) – kurz ACRS – für Fahrer und Beifahrer an.

Das Angebot scheiterte kläglich: GM musste es mangels Nachfrage und weil ACRS für eine Reihe von Unfällen verantwortlich war 1976 wieder vom Markt nehmen. Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, jährlich 100.000 Fahrzeuge mit diesem Airbag-System zu verkaufen, tatsächlich wurde das System während der gesamten Bauzeit weniger als 10.000-mal bestellt. Die Entwicklung eines praxistauglichen Airbag-Systems galt vorerst als unmöglich.

Spätestens nachdem in den USA der Einbau von Front-Airbags für Fahrer und Beifahrer bei Neufahrzeugen 1997 gesetzlich vorgeschrieben wurden, begann das Luftkissensystem sich weltweit durchzusetzen. Schon 1995 hatte Volvo den ersten Seitenairbag eingeführt, ein Jahr später Kia den Knieairbag und wiederum Volvo 1998 die ersten seitlichen Vorhangairbag im Volvo S80.

Anzunehmen, der Airbag stelle das Nonplusultra der Sicherheit im Straßenverkehr dar, ist allerdings ein Fehlschluss. In den Jahren 1990 bis 2007 registrierte die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA 284 Todesfälle, die auf Airbagauslösungen zurückzuführen waren. Es wurden 180 Kinder und 104 Erwachsene getötet. Dem standen allerdings hochgerechnet 24.334 durch den Airbag gerettete Personen gegenüber.

Aktuell ist die Sicherheitseinrichtung wieder ins Gerede gekommen. Airbags des japanischen Zulieferers Takata, die in fast alle Automarken dieser Welt eingebaut werden, erwiesen sich aufgrund eines Fehlers als hochgefährlich und Anlass für die größte Rückrufaktion in der Geschichte des Automobils. Nachdem Takata-Airbags in Aktion getreten waren, kam es beim Aufblasen der Luftsäcke durch herumfliegende Metallsplitter mit der Durchschlagskraft eines Schrapnells (Granatkartätsche genannt, ist eine Artilleriegranate, die mit Metallkugeln gefüllt ist) zu mehreren Todesfällen. Bis 2019 müssen daher mindestens 200 Millionen Fahrzeuge in die Werkstatt.